Oleh: Abd Hannan

Oleh: Abd Hannan

Beberapa hari kemarin, pubik kembali dibuat terperangah oleh ulah Jokowi, pasalnya tersebar luas di dunia maya sebuah foto yang memperlihatkan Jokowi tengah berdiri di atas karpet merah dengan pakaian bawahan sarung, atasan jas berdasi, serta peci hitam di kepalanya. Keberadaan petugas pengawal yang saat itu memberi hormat semakin menambah kesan pembeda. Jadilah gambar tersebut menjadi viral, baik itu di media cetak maupun olnline, terlebih lagi media sosial (medsos).

Carita di atas kian menambah dan melengkapi cerita-cerita sebelumnya, seperti ketika Jokowi megundang para ulama ke gedung Istana Presiden, Jakarta. Saat itu, Jokowi duduk bersama mereka dengan cara lesehan sebagaimana tradisi dan kebiasaan dunia pesantren. Momen-momen seperti inilah yang kemudian membuat pembeda pada sosok presiden jebolan PDIP ini, sehingga tidak mengherankan manakala mendapat pengakuan dan kecintaan dari rakyat Indonesia.

“Kemajemukan Indonesia tidak boleh dimunculkan sepihak, namun harus universal dan menyapa semua kalangan. Kalaupun tidak seluruhnya, paling tidak menunjukkan bahwa tidak ada marginalitas, diskriminatif, apalagi penyangkalan pada kaum minoritas.”

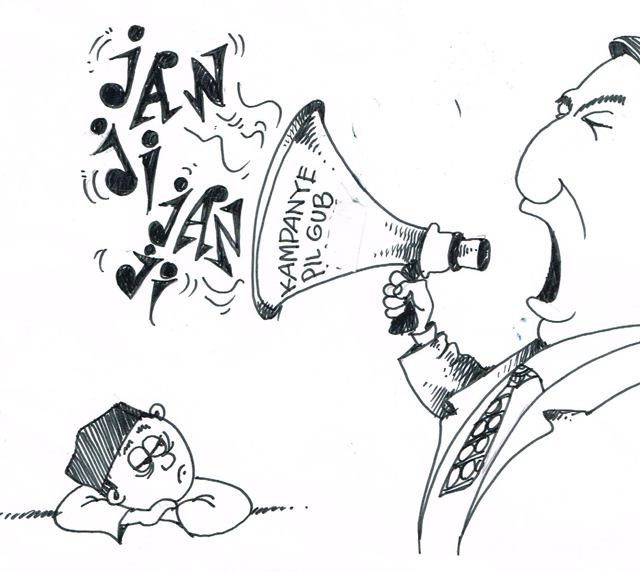

Dari sini pula, dapat dilihat betapa Jokowi tahu betul bagaimana menghibur dan menarik perhatian. Di tengah rakyat Indonesia memimpikan sosok pemimpin yang dapat ngemongi, dekat pada masyarakat akar bawah, mengusung identitas lokal, dan dapat mengakomodir kepentingan semua kelompok, Jokowi pun hadir. Barangkali, hanya di pemerintahan kali inilah keberadaan padagang kaki lima dapat ‘berjualan’ bebas di kompleks Istana. Siapa dapat menduga, rapat kabinet sekelas kementerian disuguhi makanan-makanan sederhana, produk khas lokal seperti singkong rebus, kacang rebus, pisang rebus dan nasi goreng.

Warisan Sejarah

Terlepas dari segala kontroversi dan spekulasi yang muncul, ada baiknya melihat gaya kontras seorang jokowi sebagai bagian dari upaya menggali kembali dan menguatkan sisi koderati masyarakat Indonesia yang majemuk, plural dan bineka. Dalam hal sosial kultural, baik sarung, jas, dan peci hitam memiliki historis sendiri, warisan sejarah bahkan merupakan symbol perjuangan melawan kaum imprealisme.

Sarung misalkan, sekalipun pertama kali muncul di Yaman—di sana biasa disebut Futah—, namun seiring berkembangan zaman, sarung pun masuk dalam kebudayaan Indonesia, bahkan menjadi bagian identitas, khususnya masyarakat muslim yang tradisionalis (baca: Nahdlatu Ulama’). Alkisah, pada saat Presiden Soekarno meminta KH. Abdul Wahab Chasbullah, tokoh sentral di Nahdlatul Ulama’ untuk datang ke Istana, beliau pun hadir ke istana dengan atasan menggunakan Jas dan bawahan menggunakan sarung. Ini, adalah penegas bahwa sarung bukan semata tentang pakaian, melainkan juga sebagai bagian dari sejarah perjalanan Indonesia yang patut dijaga, dilestarikan dan dipertahankan.

Jika sarung identik dengan masyarakat tradisional, maka penggunaan atasan Jas seringkali disandingkan dengan model pakaian ala modern, yang lumrah dikenakan masyarakat berstatus sosial tinggi, pejabat public, dan kaum birokrat. Jas sebagai model pakaian kelas atas boleh dikata adalah symbol nasionalis, namun dipercayai pula sebagai bagian kebudayaan barat, yang dibawa dan dikenalkan oleh penjajah. Karenanya, pada awal kemunculannya pakaian jas mengundang perdebatan hebat, terutama di lingkungan muslim tradisionalis yang menganggab Jas sebagai buatan orang non Islam.

Bagaimana dengan Peci hitam? keberadaan Peci hitam sebagai salah satu ikon Indonesia di mata dunia tidak lepas dari sosok sang proklamator, Soekarno. Peci—disebut pula dengan songkok—hitam diperkenalkan pada saat dirinya menghadiri sebuah pe srtemuan. Melihati soekarno datang dengan balutan peci di atas kepalanya, setiap orang memandang heran dan sesekali bertanya-tanya, dan Soekarno pun merespon mereka dengan kata-kata perjuangan, ’kiat memerlukan suatu lambang daripada lambang keperibadian Indonesia’. Peci adalah jati diri Indonesia sekaligus symbol pergerakan yang mengakar dari masyarakat bawah.

Simbol Kemajemukan

Indonesia adalah tentang kemajemukan, beragam suku, bangsa, ras, agama ada di bumi Indonesia, masing-masing hidup berdampingan, saling melengkapi dan saling menghormati. Sedari awal kelahirannya istilah-istilah seperti pluralism, multikuturallisme, multietnis dan sejenisnya telah melekat erat, baik itu secara natural maupun factual.

Apa buktinya Indonesia itu memiliki koderati majemuk, plural, dan multikultur? Mudah saja menjawab dan membuktikannya. Dari segi konstitusional keberadaan kita di atas bumi pertiwi ini diikat oleh dasar filosofis negara, yakni Pancasila beserta turunannya berupa UUD 45. Dan itu juga diperkuat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini adalah representasi persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Adapun secara faktual bisa dilihat dari keragaman bangsa-negara kita, baik itu dalam hal natural ataupun kultural. Tengoklak ke sisi kiri dan kanan ke depan dan belakang. Lihatlah betapa bangsa ini didiami oleh macam rupa individu dengan logat bahasa dan ciri khas pakaian yang berbeda; ada yang berpostur tubuh tinggi, pendek, sedang; berwarna kulit putih, sawo mateng, hitam; berambul ikal, kriting, lurus. Diantara dari mereka semua ada yang lahir dari suku Bugis, Jawa, Minang, Papua, Batak, Dayak dan lainnya. masing-masing hidup dalam keberagaman, saling mengisi dan saling menghidupi relegiusitas, budaya, tradisi dan seterusnya. Itulah fakta akan jati diri kemajemukan Indonesia.

Kemajemukan Indonesia tidak boleh dimunculkan sepihak, namun harus universal dan menyapa semua kalangan. Kalaupun tidak seluruhnya, paling tidak menunjukkan bahwa tidak ada marginalitas, diskriminatif, apalagi penyangkalan pada kaum minoritas. Gaya sarungan, jas, dasi, dan peci hitam jokowi adalah cerminan pluralitas. Di balik itu, ada pesan yang hendak disampaikan bahwa seorang pemimpin negara tidak cukup menunjukkan dirinya sebagai sosok yang disegani, dihormatin, dan dipatuhi, namun juga harus menjadi cermin yang memancarkan kemajemukan bangsanya.

Penulis adalah pengamat sekaligus akademisi sosial di Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya.