Oleh: Suparto Wijoyo*

SEWAKTU saya bersarung-berkopiah sambil melantunkan kalimat tauhid, sontak ada yang bilang: Cak …, gayamu santri bingit. Ya … kalau sekadar sarung-kopiah sebagai atribut “dandanan” santri, maka komentar kolega itu kuterima dengan berlusin catatan. Santri tidak semata soal sarung-kopiah meski untuk memasuki “gerbangnya” wajib menyemat keduanya. Apalah artinya santri tanpa sarung alpa kopiah? Ia akan dipahami sebagai santri yang kehilangan sarungnya, apalagi yang ketlisut kopiahnya, dia akan kehilangan harkat diri yang menentukan “identitas eksistensinya”. Begitulah pikirku dengan melayangkan arah ke buku Mizan al-Fikr karya Syaikh Falah al-‘Abidi dan Sayyid Sa’ad al-Musawi (1432 H).

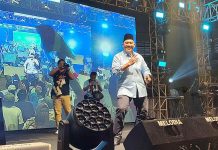

Kini serempak dalam Pileg dan Pilpres 2019 terpotret laku para calon yang tidak segan untuk membelitkan sarung dan kepalanya menopang penuh hormat atas kopiah. Sarung dan kopiah diorientasikan dengan santri saat Peringatan Hari Santri Nasional III, 22 Oktober 2018 yang “festivalnya” terus bergulir di hari-hari mendatang. Sarung itu, kopiah itu, kini dinegarakan sebagai lambang keterlibatan kekuasaan “menyantrikan Indonesia”. Sarung dan kopiah melebur sebagai “adonan peradaban” yang diformalkan menjadi basis institusional bagi setiap warga negara. Tidak peduli muslim atau nonmuslim pada hari santri serentak mengikuti upacara untuk menegaskan bahwa mereka bagian dari “Santri Indonesia”. Para caleg yang jelas-jelas nonmuslim pun asyik mengenakan kopiah. Itulah kelindan jagat persantrian yang kini semakin mencair mengalirkan watak dalam cela-cela negara sambil memuji “punggawanya”.

Memang santri pantas menerima itu, selaku pejuang tanpa kenal lelah dalam mengawal NKRI. Resolusi Jihad yang dikumandangkan oleh NU pada 22 Oktober 1945 merupakan bukti dokumenter yang tidak terbantahkan. Atasnyalah Hari Santri ini dihadirkan dengan bopongan kekuasaan yang memutarkan santri bersentuhan dengan kekuasaan yang kian hari kian “menunggang dengan gagah”. Penunggang yang melantunkan ujaran-ujaran yang tidak kentara lama-lama orang bertanya tentang sarung-kopiah yang tidak dibarengi kemampuan mengajinya. Kosmologi historis santri selalu di-‘werdi’-kan sebagai produk pesantren dengan kapasitas mengaji kitab yang amat teruji. Kitab-kitab kuning dibaca tanpa jeda. Lantunan ayat-ayat suci Alquran disuarakan dan betapa gema kalimat tauhid pun menggetarkan NICA di palagan 10 November 1945.

Nah … kalau soal ngaji, tentu saya ini kurang ngaji, sehingga kurang nyantri. Kalau disantri-santrikan tetap saja saya ini “santri yang kurang ngaji”. Tetapi tetap tidak sampai menjadi santri yang membakar-bakar panji tauhid seperti yang “berkobar” di Garut. Pembakaran itu menandakan ada yang berhasil mengilik-ngilik santri untuk ikut-ikutan “mendendam” sambil menunjukan kuasa dirinya. Inilah gumpalan jiwa yang mengkristal melalui “adegan membubar-bubarkan pengajian” tanpa ada “jeweran” dari pemegang otoritas hukum sehingga laku apa pun dirinya dianggap sebagai kebenaran. Tafsir tentang panji ataupun bendera meski di situ tersemat kalimat tauhid tidaklah dipedulikan, yang penting karena “dia bubar” sehingga kainnya juga tidak “diambil dengan hormat” tetapi dipentaskan dengan “iringan api” yang membuncahkan kobaran selaku “penentu kebenaran atas kalimatnya”.

Saksikanlah videonya yang sudah viral dan merambah ke setiap jantung terdalam umat Islam. Pembakaran bendara itu tidak “sesantun” pembakaran kertas yang tersemati kalam Illahi seperti yang biasanya dilakukan dalam rangka memuliakan teksnya. Tampilan prosesi pembakaran itu sendiri sangat kentara ke arah mana perilaku itu ditujukan, dan saya yang tidak santri, yang kurang mengaji menjadi bertanya: begitukah peserta yang turut memperingati Hari Santri? Inilah dunia santri yang sedang dekat “dampar kencono” yang disanjung-sanjung itu? Pembakaran itu menyelusup menjadi arena politik praktis yang menghukumi kalimat tauhid tanpa tabayyun. Lantas dimana perilaku itu didapatkan? Mental tauhid tidak boleh digerus oleh revolusi jenis apapun yang menggerogoti iman.

Sementara itu “sang penggede” merasa sebagai komandan yang paling gagah yang ternyata seorang politisi. Dia “berimprovisasi” bahwa kalimat tauhid itu cenderung dipolitisasi sementara dirinya sendiri adalah politisi. Terhadap hal ini saya ingat sindiran apik Mikhail Alexandrovich Bakuni (1814-1876, seorang ideolog paling terkenal di Eropa, di buku Statism and Anarchy yang ditulis di Rusia pada musim panas 1873. Dia menerangkan: “… jalan pertempuran yang tepat tidak diinginkan para politikus partai … mereka lebih aman dalam pertempuran tidak berdarah di parlemen … sebagai lembaga untuk latihan retorika”. Sepertinya dia mau memamerkan retorikanya dan saya ingin mengaji agar layak disebut santri.

Kini di saat ramai soal pembakaran itu, saya pun tertarik membaca Kitab Kebijaksanaan Orang-orang Gila (‘Uqala’ al-Majanin) yang ditulis Abu Al-Qasim An-Naisaburi. Buku ini memuat 500 kisah muslim genius yang dianggap gila dalam sejarah Islam, ditulis 1000 tahun lalu. Terdapat mutiara hikmah yang banyak dari pustaka ini: Wahai Sa’dun, mengapa engkau tidak bergaul dengan masyarakat? Sa’dun bersyair: Menjaulah dari orang-orang supaya mereka menyangkamu takut. Tak perlu kau menginginkan saudara, teman, dan sahabat. Pandanglah manusia dari manapun kau suka. Maka yang akan kau lihat hanyalah kalajengking.

Kalajengking itu sebagai makhluk niscaya taat kepada hukum-hukum Tuhan dan pembakaran itu pun mengingatkan saya pada doa Medeia seperti dilontarkan oleh Marcus Tullius Cicero (lahir 3 Januari 106 SM) dalam bukunya De Natura Deorum: “Kepada pohon cemara yang tumbuh di Gunung Pelion/Kapak tidak akan pernah menumbangkannya. Tetaplah bertauhid.

* Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga